肥胖是当代常见的健康问题,其本质在于体内脂肪异常堆积导致的体重超标。这种代谢失衡状态可能引发高血压病、糖尿病等多种慢性疾病。临床实践表明,单纯的饮食控制或运动干预往往难以取得理想效果。

中医理论认为,肥胖的发生发展与脾胃运化失常、痰湿内停、气血瘀滞等内在病理机制密切相关。因此,科学减重应当立足于体质调理,通过重建机体内在平衡来实现持久健康。

脾胃失调致痰湿内盛型

在中医理论中,脾主运化水谷精微,为后天之本。当脾胃功能失调时,水谷精微输布失常,本应化生气血的营养物质反成湿浊之邪,聚于皮下则为膏脂,滞于脏腑则成痰湿。这些病理产物具有黏腻特性,易阻滞三焦气机,形成痰湿互结的病理状态。痰湿既成,又会进一步阻碍气机运行,影响代谢功能,造成脂肪异常蓄积,最终导致“膏人”“脂人”等不同类型的肥胖表现。

典型表现:肥胖且伴有浮肿,头胀沉重,肢体困乏,懒言少动,腹满闷胀,口淡无味,食欲不佳,尿少,舌淡红,苔白腻,脉缓。

食疗方:山药薏仁粥(取山药30克、薏仁30克、小米50克煮粥)。

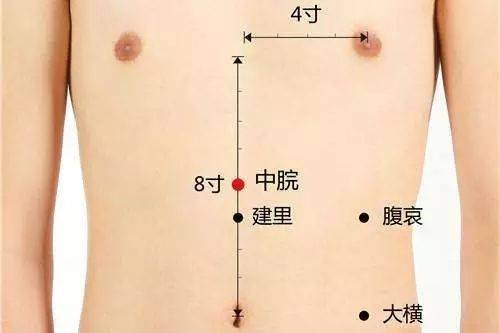

穴位按摩:中脘穴(在上腹部,脐中上4寸,前正中线上)、阴陵泉穴(在小腿内侧,由胫骨内侧课下缘与胫骨内侧缘形成的凹陷中)、(在小腿外侧,外踝尖上8寸,胫骨前肌的外缘),每穴按揉5~10分钟,每日2次。

Pages: 1 2