在办公室久坐后起身踮踮脚,睡前在床上做几组踮脚动作,如今这个看似简单的运动正被越来越多人纳入日常健康管理。然而,越是看似轻松的锻炼,越需要注重细节把控。若忽视科学方法,不仅难以收获益处,还可能埋下健康隐患。

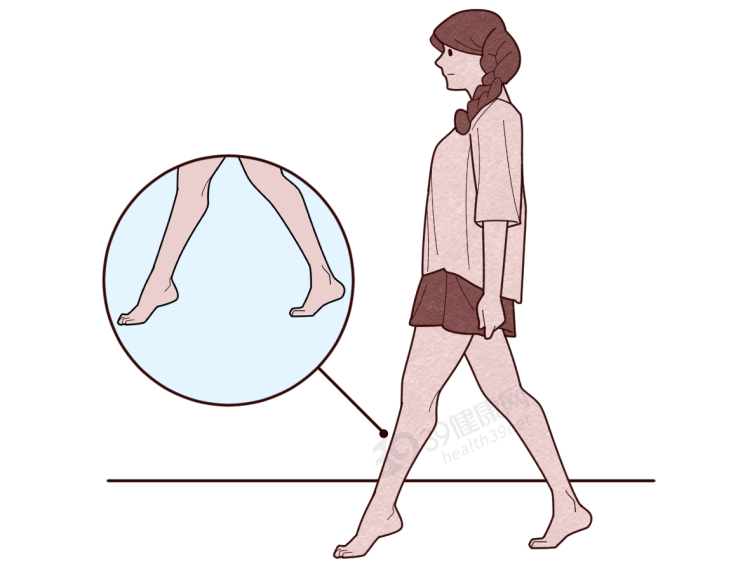

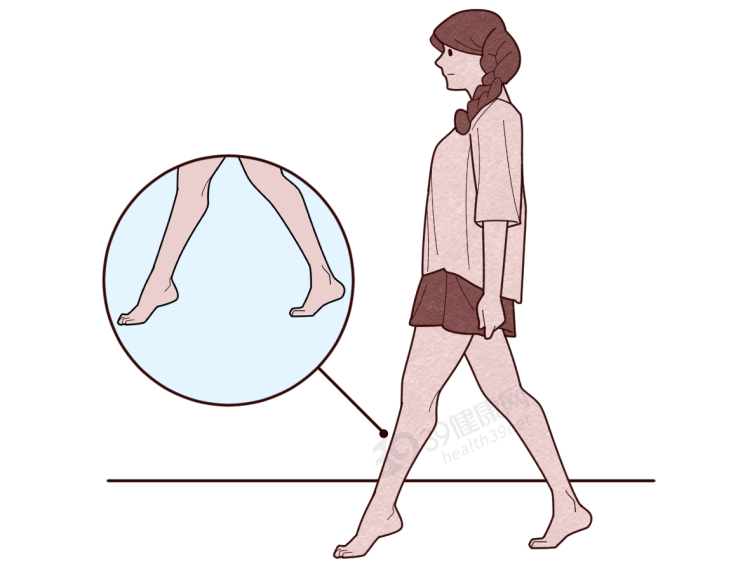

标准动作是健康收益的基石。进行踮脚运动时,首先要保持身体直立,双脚并拢踩在平整地面,仿佛头顶有一根无形的线向上牵引。整个过程需刻意放慢节奏,让脚趾紧紧抓地,感受足底筋膜的拉伸。当身体抬至最高点时,停顿 1-2 秒,再缓慢将重心从脚尖转移到前脚掌,最后让脚跟轻轻落下,完成一个完整循环。这种分步控制的动作能有效激活小腿腓肠肌和比目鱼肌,同时增强踝关节稳定性。许多人习惯快速踮脚,看似效率更高,实则会使肌肉处于被动牵扯状态,长期可能导致肌腱慢性损伤。

把握运动强度需要张弛有度。健康成人每天踮脚总时长建议控制在 10 分钟左右,可分 3-4 组完成,每组间隔 1-2 分钟。运动过程中若出现小腿肌肉刺痛、关节酸胀等不适,应立即停止并观察。值得注意的是,用力过猛是常见误区 —— 有些人为追求效果刻意绷紧肌肉,反而导致局部血液循环受阻,增加拉伤风险。正确的发力应是匀速可控,感受肌肉自然收缩与舒张。

运动后的放松环节同样不可忽视。踮脚结束后,可进行简单的拉伸动作:站立位将一脚向后勾,脚跟贴地,脚尖朝上,身体前倾至小腿有牵拉感,保持 20 秒后换腿;或坐姿屈膝,双手握住脚掌向身体方向轻柔拉动,放松踝关节。对小腿肌肉进行按摩也能缓解紧张 —— 用手掌沿小腿后侧从脚踝向膝盖方向推揉,每次 3-5 分钟,促进代谢产物排出,减少酸胀感。这些放松措施虽简单,却能显著降低运动后肌肉僵硬的发生概率。

特殊人群需谨慎选择。孕妇由于重心改变,踮脚时平衡能力下降,易发生摔倒;高血压患者在快速踮脚时可能因血压波动引发不适;骨质疏松人群则需警惕动作不当导致的骨折风险。对于活动不便的中老年人,若想进行踮脚锻炼,建议扶靠稳固的墙壁或桌椅,双脚分开与肩同宽,降低动作幅度,同时避免连续进行超过 3 分钟。这类人群更适合散步、太极等低强度运动,在保障安全的前提下维护关节功能。

踮脚作为一种便捷的锻炼方式,其健康价值不容忽视,但需建立在科学方法的基础上。把握动作标准、控制运动强度、做好放松恢复、结合自身状况选择 —— 唯有兼顾这些细节,才能让这项简单的运动真正为健康助力。对于不适合踮脚的人群,不必勉强,找到适合自己的运动方式,坚持科学锻炼,同样能收获健康效益。